八家小店,勾勒出都市里的人间烟火

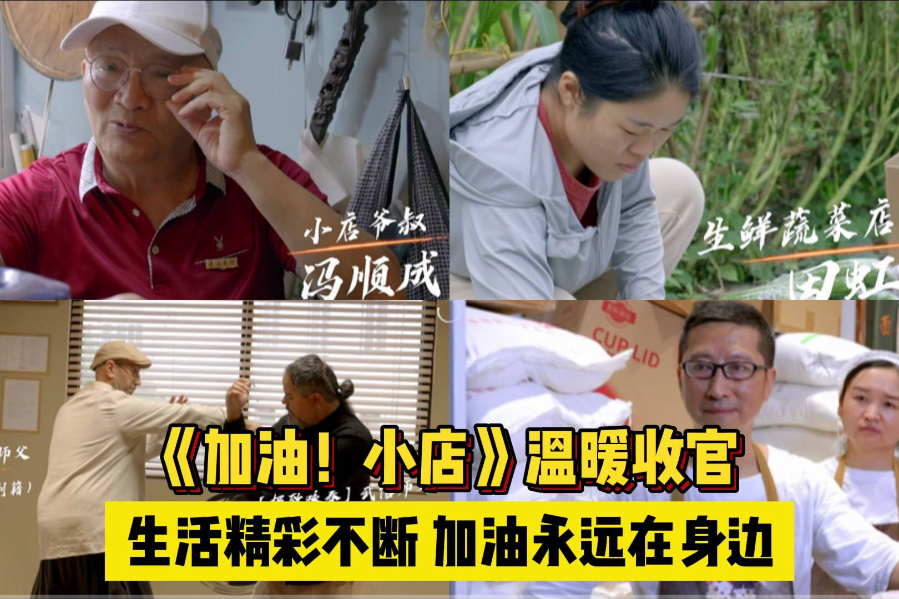

“记录店中故事,还原生活本真,礼赞奋斗人生。”东方卫视这档自开播就被《人民日报》客户端发文点赞的公益纪实节目《加油!小店·人间烟火季》4月5日温暖收官,八个小店店主虽然在经历了人生中的“危机时刻”后继续走上了理想的生活轨道,但现实与理想博弈的背后有着更值得思考的动人力量。

真诚再现生活百味

公益纪实节目《加油!小店》第一季走访了十余家散落在城市街头的烟火小店,深入了解经营者背后的故事以及他们实实在在的难题,通过群策群力的方式为经营者送去温暖、提振信心,让观众看到了一段段追求美好、努力创造的美好人生。节目播出后,不仅迅速引发观众热议,更因以实际行动呼应党的二十大“坚持把发展经济的着力点放在实体经济上”的号召,被评为广电总局“2022年第四季度广播电视创新创优节目”。

相比《加油!小店》第一季侧重解决困境的“参与式纪实”,刚刚收官的姐妹篇《加油!小店·人间烟火季》,则主打真诚、客观的记录,拍摄每一组小店的时间都不少于半年,不管是与店主们的朝夕相处,还是拍摄过程中穿插大量写实风格的画面,都让节目在细水流长中勾勒出平凡生活的不同面貌。

有听力障碍的“90后”安徽女孩田虹每天早晨6点起床,先是去市场与菜农议价拿新鲜菜,再打印订单、分拣装箱、物流发货等,每天忙到晚上9点多;创办蔬菜网店的田虹,成为大都市里的电商“新农人”,小店开得风风火火;而辞去外企高管工作的黄毅,斥资钻研富含营养的面条,但面临长期亏损和预制菜席卷而来的市场……在《加油!小店·人间烟火季》里,每家小店各有丰富底色,境遇不同,让观众感受到来自不同群体的生活百味。

节目也不再只是中规中矩的“小店生存实录”,而是进一步强化了内容的烟火气和生活性。聚焦一个店铺,更讲述以店铺为核心的人,将生活的喜怒哀乐都深藏其中,直接拉近了与观众的距离。

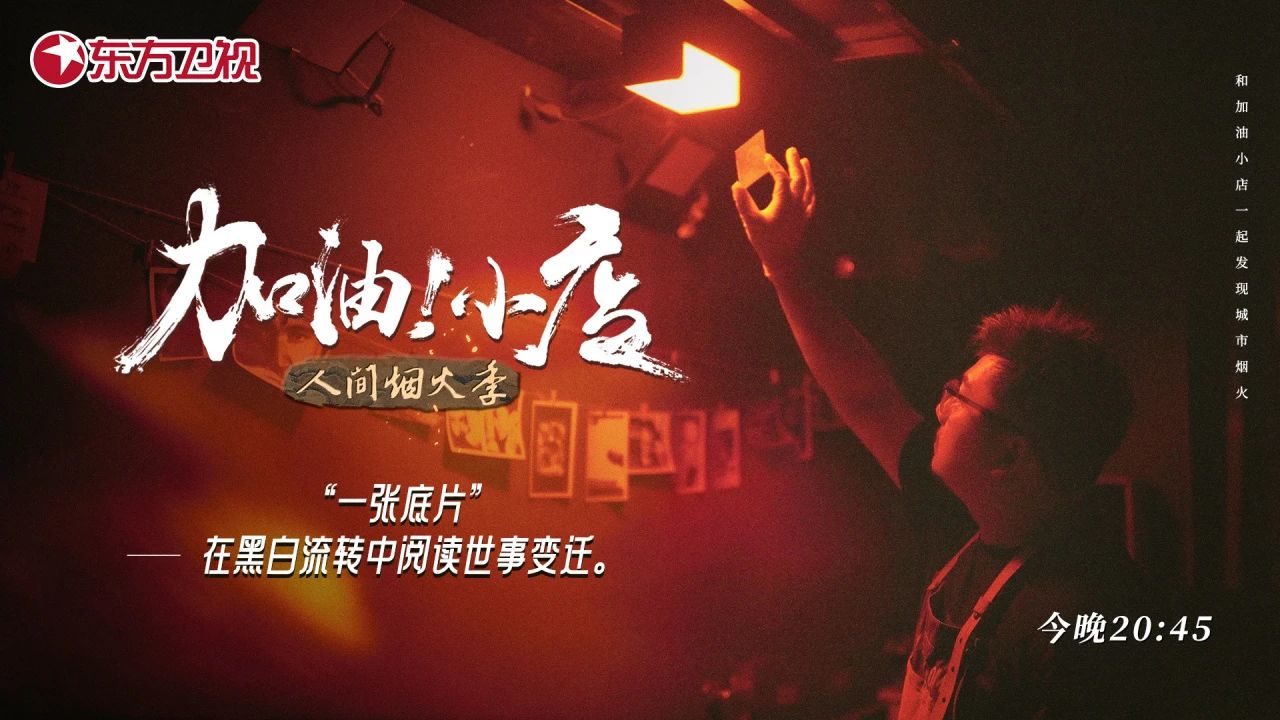

经营梦想也是经营人生

穿上工作服、配置洗胶片所需的工具和化学药品,进入暗房中的唐振飞小心翼翼地操作,确保胶片能够显影成功。作为如今上海唯一一家暗房摄影工作室店主,他认为自己很像《宇宙探索编辑部》中的主角,“可能在旁人看起来简直有病,但其实他只是有他自己的世界,有自己的热爱”。《加油!小店·人间烟火季》的收官便从这独特又稍显固执的坚持中开始,重新探讨了有关热爱、有关追求的更深层涵义。

外部环境的变化为各行各业带来一定冲击,这同样让很多个体经营者措手不及,节目中的小店主们更是如此。所以,当不同的难题接踵而至、现实与理想发生矛盾时,是否还要继续坚持?这个过程要如何坚持?《加油!小店·人间烟火季》描摹出几组不同的答案。

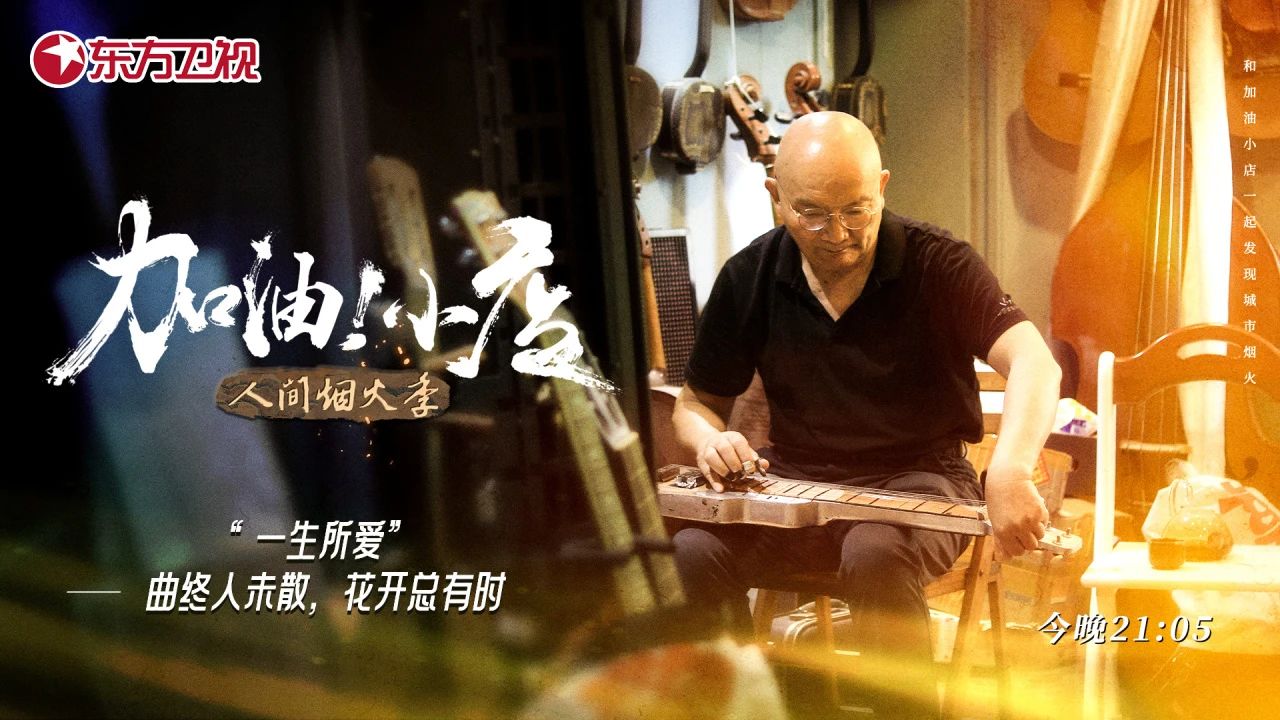

这其中让不少观众印象深刻的,要属专注修理乐器几十年的上海爷叔冯顺成。开店的20多年里,冯顺成搜集了2000多把琴,人到暮年依然活力满满,从未动过一丝放弃小店的念头,因为这里“寄托着小广东的爱好和梦想”,他不想过那种普通人的退休生活,他将这家店视作他的生命。

实际上,在上海的角角落落,有无数努力生存的小店,还有无数像节目中的主人公们一样,为生活奋斗的小店主。他们坚定梦想、坚持追求、用自己的毅力与追求为那些需要鼓励的人带来动力,这无疑让《加油!小店·人间烟火季》有了从节目到现实的意义延伸。

是生活本真,更是城市魅力

我们究竟为什么需要小店?两季以来,东方卫视《加油!小店》对这个问题的探讨是在不断加深的,“人间烟火季”更是如此。

在节目主创看来,“小店是一个城市经济发展的毛细血管和末梢神经,也是市井文化的底盘,彰显着一个城市发展的活力,承载着与每个人息息相关的烟火气和人情味儿。”借由《加油!小店·人间烟火季》的镜头,节目让我们看到了上海的“海纳百川”,一个个小店如同城市的多棱镜,让观众在不同的侧面中看到丰富的城市人文景观,感受各自奔赴的众生在互相交融中生发的温暖。

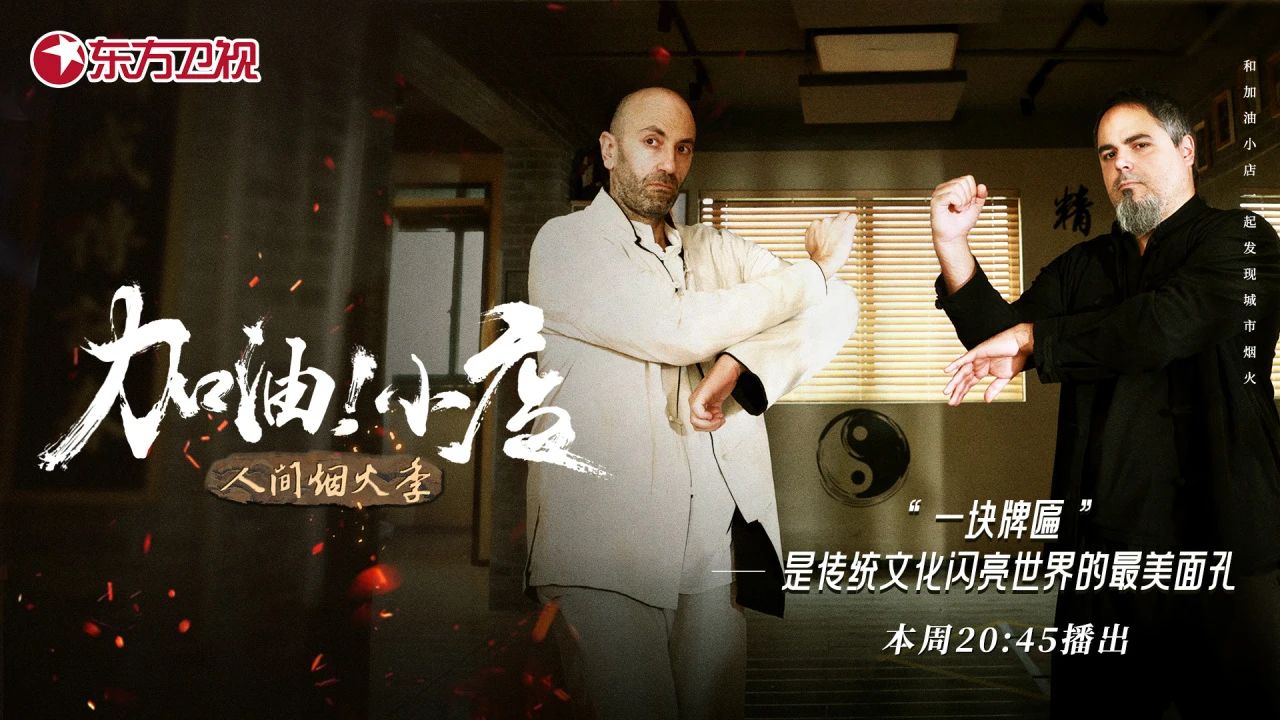

就像意大利“功夫兄弟”这期节目,比起资金紧张问题,文化观念壁垒是武馆生存的最大阻碍:两位外国人到底能把功夫教成什么样?他们有什么底气敢在中国上海开设武馆教功夫?武馆经营背后还关系着中华文化传承的问题,这些都让小店的存在关乎到社会生活、城市文化的多个层面、多个角度。

正如节目结尾所说,在上海,无数像唐振飞一样的小店,几十平方的地方可能收纳着无穷的奇思妙想,也可能承载着一个扎根城市的愿望,可能是来自地球另一端的尝试,也可能是只为一碗面的人生选择,可能代表着一位母亲日复一日的坚持,也可能藏着跨越次元的爱意,甚至可能浓缩着一个人的一辈子——小店,盛放着我们所有的热情、浪漫、理想和愿望。

这背后也折射出上海这座城市开放、包容、创新的精神。在这里,人们相互关爱、相互扶持,共同创造着美好的未来,《加油!小店·人间烟火季》让观众看到上海作为一座现代化大都市的理想、气质与生命力,同时也映射出其强大的精神驱动力。